契約アンペア数を変えると電気代はどうなる?契約を見直すメリットや注意点とは

電気代が高いと感じている場合の検討項目の1つとして、契約アンペア数を見直す方法もおすすめです。電気代の基本料金は契約アンペア数で変わるため、各家庭に最適な契約アンペア数に設定することで毎月の電気代を削減できる可能性があります。

ただし、アンペア数を変更する際には、適切な手順や注意点があるため、事前に理解しておくことが重要です。

なお、60Aまでのアンペア数が基本料金に影響するのは、原則として北海道・東北・東京・中部・北陸・九州電力管内です。

関西・中国・四国電力管内はアンペア契約ではなく、契約容量が6kVAを超えるまで基本料金が一定です。

本記事では、電気の契約アンペア数の基本知識や目安、選び方、アンペア数の調べ方、見直しのメリット、変更手順、変更時の注意点について詳しく解説します。

電気の契約アンペア数とは?

電気の「契約アンペア数(A)」とは、自宅で同時に使える電気の最大量を決める上限のことです。簡単に言うと、「一度にどれだけ電気を使えるか」を制限する契約内容です。

家電や電気料金の明細書には「アンペア(A)」「ボルト(V)」「ワット(W)」の3つの単位が記載されています。それぞれの意味は、以下の通りです。

- アンペア(A):電流の大きさ

- ワット(W):消費電力

- ボルト(V):電圧

消費電力(W)=電圧(100V※日本の家庭向けの電圧は100Vです)×アンペア(A)で計算されます。

家電には、消費電力(W)が記載されており、その家電を使うための必要アンペアは、記載のW数÷電圧(100V)で計算できます。

電気の契約を結ぶ際、あらかじめ決めておくのは「アンペア(A)」です。アンペアの数字は、1秒間に流れる電流の量を意味します。複数の家電を同時に利用する場合は、より多くの電流が必要になりますが、同時使用が少なければ低めのアンペア数でも生活に支障はありません。

もし契約しているアンペアを超える電流を必要とする使い方をすると、ブレーカーが落ちて電気が遮断されます。これは火災などの事故を防ぐための安全装置としての機能です。

一般家庭では、主に20~60Aで契約されることが多くなっています。アンペア数が増えるほど、同時に使用できる家電は多くなりますが、電気の基本料金が高くなるため注意しておきましょう。

以下は、idemitsuでんきにおける基本料金の一例です。

| 契約電流 | 基本料金 |

|---|---|

| 10A | 311.75円 |

| 15A | 467.63円 |

| 20A | 623.50円 |

| 30A | 935.25円 |

| 40A | 1,247.00円 |

| 50A | 1,558.75円 |

| 60A | 1,870.50円 |

電気契約でアンペア数を設定する際は、自分や家族のライフスタイルを考慮して検討することが大切です。

電気の契約アンペア数の目安と選び方

契約アンペア数は、低すぎるとブレーカーが頻繁に落ち、高すぎると基本料金が過剰にかかる原因となるため、適切に設定する必要があります。契約アンペア数を選ぶ際に考慮すべきポイントは、以下の通りです。

- 世帯人数で決める

- 家電製品の使用量で決める

- ライフスタイルに応じて判断する

ここでは、それぞれの観点から契約アンペア数の目安と選び方を詳しく説明します。

世帯人数で決める

世帯人数が多いほど、同時に複数の家電を使用するシーンが増えるため、契約アンペア数は高めに設定する必要があります。

例えば、4人家族の場合、冷蔵庫やテレビなど長時間の電力消費がある家電に加えて、炊飯器や電子レンジ、洗濯機、ドライヤーなどが同時に稼働することも多く、50A程度が目安となります。一方、1人暮らしで家電の同時使用が少ない場合は、20〜30A程度でも問題ないケースが多いです。

世帯人数で契約アンペアを決める際は、以下を参考にしてみてください。

| 世帯人数 | 契約アンペアの目安 |

|---|---|

| 1人 | 20~30A |

| 2~3人 | 40A |

| 4人 | 50A |

| 5人以上 | 60A |

ただし、これはあくまで一般的な目安です。生活スタイルによっては、世帯人数が多くても家電を同時に使用しないケースもあるため、ご自身の暮らし方に合わせて判断することが重要です。

家電製品の使用量で決める

契約アンペア数を決める際は、世帯人数だけでなく、消費電力の多い家電をどの程度同時に使うかも重要な判断材料になります。

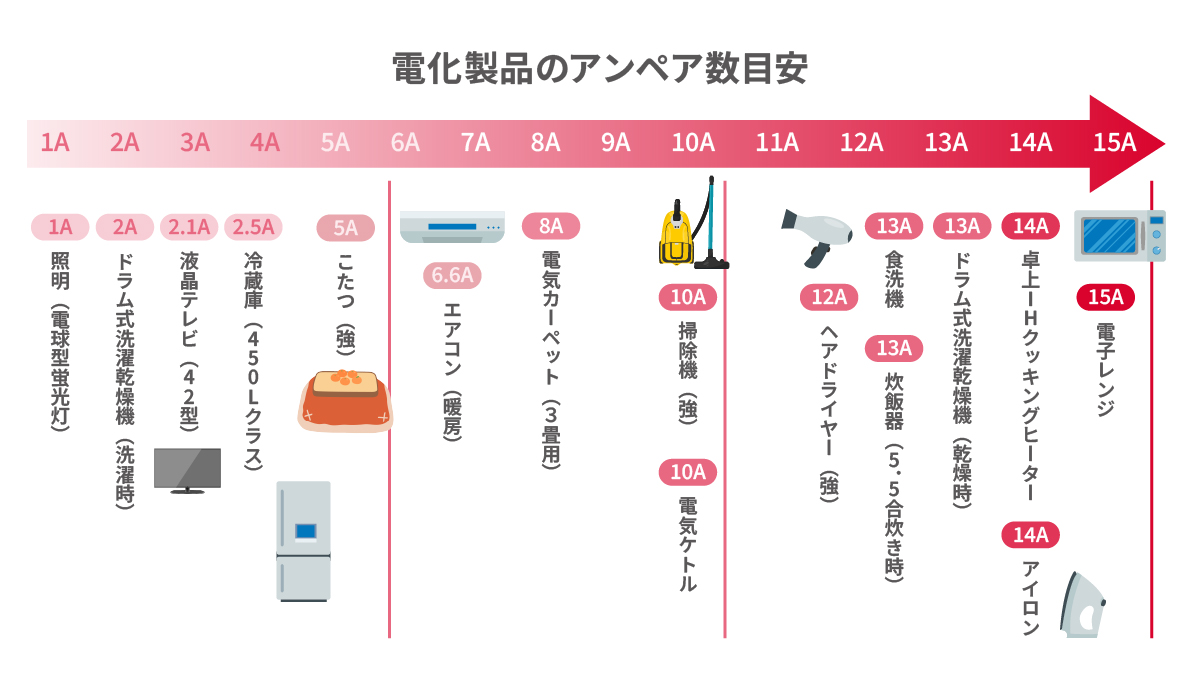

家電製品によって消費電力は異なり、電子レンジやエアコン、ドライヤーなどは特に使用電力が高めです。以下の図を参考に、よく使う家電をピックアップして契約アンペア数を検討してみましょう。

例えば、30アンペアで契約している場合に、電子レンジと掃除機、ドライヤーを同時に使用すると、消費電力が一気に上限を超えてしまい、安全のためブレーカーが落ちます。こうした事態を防ぐためにも、家族の生活スタイルも踏まえて、家電の使用量から契約アンペア数を決めることが大切です。

ライフスタイルに応じて判断する

契約アンペア数は、世帯人数や家電使用量だけでなく、自宅での過ごし方や家電の使い方に応じて選ぶことが大切です。

例えば、日中ほとんど家にいない方の場合は、低めのアンペア数で問題ないことが多く、在宅勤務が多い方や家電の使用頻度が高い家庭では、高めに設定する必要があるでしょう。

一方で、必要以上のアンペアで契約しているケースもあり、その場合は基本料金を削減できる可能性があります。

特に注意したいのは、オール電化住宅かガス併用住宅かの違いです。オール電化の場合は消費電力が大きく、最大アンペアである60Aでは不足するケースが多くあります。この場合アンペア契約ではなく、6KVA以上の主開閉器契約となります。なお、ガスを使用している家庭では、アンペア契約でも十分なケースが多いです。

このように、世帯人数や家電使用量に加え、ガス併用かオール電化かという住宅設備の違いも踏まえ、ライフスタイルに適した契約アンペア数を選ぶことが、快適さと節約の両立につながります。

現在の電気契約アンペア数を調べる方法

契約アンペア数を見直す前に、まずは現在の契約内容を把握することが重要です。電気代が高いと感じたり、ブレーカーが頻繁に落ちたりといった状況が続く場合は、まず現在の契約アンペア数を確認してみましょう。

確認方法として、以下が挙げられます。

- 検針票で確認する

- 電力会社のウェブサービスで確認する

- 分電盤のアンペアブレーカーで確認する

電気契約のアンペア数は、どの方法でも簡単に調べることができます。ここでは、上記の確認方法について詳しく見ていきましょう。

検針票で確認する

もっとも手軽な方法は、毎月届く検針票(電気料金明細)を確認することです。検針票には「契約内容量」や「契約電流」といった項目があり、そこに現在のアンペア数が記載されています。

契約アンペア数は、家電を同時に使用できる最大量を表すため、節約や契約見直しの目安になります。特に電気代が高いと感じたら、まずはこの検針票を見直し、現在の契約アンペア数を把握することが大切です。

電力会社のウェブサービスで確認する

電力会社によっては、契約内容をインターネット上で確認できるウェブサービス(マイページ)を提供していることがあります。契約している電力会社の公式サイトにアクセスし、IDやメールアドレス、パスワードを登録することで、専用のマイページを閲覧できます。

マイページ内には、利用明細や契約情報が掲載されており、その中に契約アンペア数が記載されていることが多いです。

もしログイン方法が分からない場合やアカウントを作成していない場合は、電力会社の公式ホームページを確認するか、カスタマーセンターに問い合わせてみると良いでしょう。

分電盤のアンペアブレーカーで確認する

もう一つは、分電盤のアンペアブレーカーで確認する方法です。分電盤とは、自宅の電気を安全に使うために設置されているブレーカーが入ったボックスのことです。この中にある「アンペアブレーカー」に、契約しているアンペア数が表示されています。

多くの電力会社ではアンペア数ごとにブレーカーの色を分けていますが、色分けのルールは電力会社によって異なります。

以下はその一例です。

| 電力会社 | 10A | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道電力 | 黒 | 黄 | 青 | 赤 | グレー | 茶 | 紫 |

| 東京電力 | 赤 | ピンク | 黄 | 緑 | グレー | 茶 | 紫 |

| 中国電力 | 赤 | ピンク | 黄 | 緑 | グレー | 茶 | 紫 |

| 九州電力 | グレー | 赤 | 黄 | 緑 | 茶 | 青 | 白 |

詳しくは電力会社のホームページから確認できるため、契約アンペア数を確認する際は参考にしてみてください。なお、関西電力や四国電力のように、アンペアごとにブレーカーの色を定めていない場合もあります。

また、関西・中国・四国電力管内はアンペア契約ではなく、契約容量が6kVAを超えるまで基本料金に変動はありません。

電気契約アンペア数を見直すメリット

電気の契約アンペア数の見直しは、電気代の節約や生活環境の快適さに直結する重要なポイントです。電気契約のアンペア数を見直す主なメリットは、以下の2つです。

- 電気代の基本料金を削減できる

- ブレーカー落ちを防げる

ここでは、アンペア数見直しのメリットについて詳しく解説します。

電気代の基本料金を削減できる

電気代の基本料金は、契約アンペア数によって決まるため、アンペア数を見直すことで基本料金を下げられる可能性があります。実際に見直してみると、「もっと少ないアンペアで十分だった」というケースもあります。

必要以上に高い契約アンペア数に設定している場合は、家電の使用状況を確認して適切な数値に調整することで、毎月の電気代の基本料金を削減できる点が大きなメリットです。

ただし、基本料金がないプランや、基本料金の単価が安価な料金プランの場合、基本料金の削減効果が無いか限定的となります。

ブレーカー落ちを防げる

ブレーカーが頻繁に落ちてしまう原因の一つに、契約アンペア数の不足があります。アンペア数が不足していると、同じタイミングで複数の家電を使用した際に許容量を超えてしまい、安全装置としてブレーカーが作動します。これを防ぐには、契約アンペア数を生活スタイルに合わせて適切に引き上げることが有効です。

特に、オール電化住宅では、電気で調理・給湯・暖房などを同時に行うため、アンペア契約の上限である60Aを超える契約容量が必要になる場合もあります。アンペア契約でない場合の容量変更については、電気工事店に相談が必要です。

同時に使う家電が多い家庭では、アンペア数を増やすことでブレーカーが落ちる頻度を大幅に減らすことができます。

電気契約アンペア数の変更方法

電気契約アンペア数を変更することで、多くのメリットがあるものの、変更する際には確認・申し込み・工事などの手順を踏む必要があります。スムーズに進めるためには、現在の契約状況を正しく把握し、電力会社のルールや工事内容を事前に理解しておくことが大切です。

ここでは、契約アンペア数を変更するための下記の流れについて解説します。

- 契約内容を確認する

- 電力会社に申し込む

- 工事の有無を確認し、必要な場合は対応する

契約内容を確認する

まずは現在の契約アンペア数を確認しましょう。検針票や電力会社のマイページから、契約中のアンペア数や料金プランがわかります。

また、現在のプランがアンペア数の変更によって料金に影響が出るタイプかどうかも重要なチェックポイントです。特に完全従量料金制や基本料金制の違いによって、変更のメリットは異なります。契約内容をしっかり確認してから、次のステップに進みましょう。

電力会社に申し込む

契約アンペア数を変更するには、契約中の電力会社への申し出が必要です。申し込み方法は電力会社によって異なり、カスタマーセンターへの電話や、マイページ等からのオンライン申請が一般的です。

なお、自宅の配線方法などの状況により、希望するアンペア数に変更できない場合があります。そのため、申し込み時には必ず条件や制限について確認しながら手続きを進めましょう。

工事の有無を確認し、必要な場合は対応する

契約アンペア数を変更する際、工事が必要なケースがあります。

特に、アナログメーターを使用している家庭では、分電盤やブレーカーの交換、配線工事が必要になるケースもあります。スマートメーターを導入している場合は工事が不要で、電力会社の遠隔操作によって設定を変更できます。

一般的に、分電盤やブレーカーの取替工事は無料で行われますが、大容量のアンペア数への変更で配線工事が発生する場合は、費用がかかることもあります。電力会社に工事が必要かどうか、また工事費用が発生する可能性があるかを確認し、必要な場合は実施前に見積もりを取り、予算や必要な作業を把握しておくと安心です。

アナログメーターで工事が必要な場合、申し込みをしてもすぐに工事が行われるとは限りません。電力会社から指定される工事日程を確認し、都合に合わせて調整する必要があります。

工事が完了するまでは契約アンペア数が変わらないため、早めにスケジュールを組んでおくことが大切です。

電気契約アンペア変更時の注意点

契約アンペア数の変更は、快適な生活を維持しながら電気代を節約するのに効果的な手段ですが、手続きには制約や条件があります。電気契約アンペア変更時の注意点は以下の通りです。

- 原則、年1回しか変更できない

- 賃貸では変えられない場合がある

- 60Aを超える場合、従量電灯Cへ切り替える必要がある

これらを理解しておかなければ、希望どおりに変更できない場合もあるため注意が必要です。ここでは、電気契約アンペア変更時の注意点について詳しく解説します。

原則、年1回しか変更できない

契約しているアンペア数は、原則として年に1回しか変更できません。そのため、

「エアコンを多く使う夏だけ」や「暖房器具を使う冬だけ」といった、季節や生活スタイルに合わせて頻繁に変更することは不可能です。

電力会社によっては、アンペア数を上げる場合のみ年に複数回の変更ができる場合がありますが、基本的には1年以内にアンペア数に何度も変更することは出来ません。そのため、変更する際は無理に少ない契約をして、ブレーカーが頻繁に落ちてしまうような事態にならないよう、慎重に検討する必要があります。

賃貸では変えられない場合がある

賃貸住宅の場合、建物や物件全体で使用できるアンペア数が決まっていることが多く、居住者の判断だけでアンペア数を変更できないケースがあります。

契約している電気は借主の名義であっても、分電盤やブレーカー、配線といった住宅の設備は貸主の所有物です。そのため、アンペア数の変更を希望する場合は、必ず管理会社や貸主に事前確認が必要です。

許可を得ずに勝手に変更してしまうと、設備の損傷や契約違反とみなされ、損害賠償や原状回復を求められる可能性もあります。変更を検討する際は、まず管理会社や貸主との合意を得ておきましょう。

60Aを超える場合、従量電灯Cへ切り替える必要がある

一般家庭でよく利用されている電気料金プランである「従量電灯B」では、契約できるアンペア数は最大60Aまでに制限されています。そのため、60Aを超える容量の契約に変更する際は、「従量電灯C」への切り替えが必要です。

従量電灯Cプランは、商店や事業所など電気を多く使う施設向けのプランで、基本料金や従量料金の体系が異なります。オール電化によって60Aを超える契約が必要な場合などはプラン変更が避けられませんが、その結果として電気代が高くなる可能性もあります。

事前に料金シミュレーションを行い、負担増にならないかを確認しておくことが重要です。

idemitsuでんきで電気代をおトクに

電気代を抑えるためには、契約しているアンペア数を見直すことがポイントです。目安として、1人暮らしなら20~30A程度、4人家族なら50A前後が一般的とされています。

適切なアンペア数に設定することで、基本料金を削減し、電気代の負担を軽減できるでしょう。ただし、無理にアンペア数を下げてしまうと、ブレーカーが頻繁に落ちてしまい、生活に支障をきたす可能性もあるため注意が必要です。

また、オール電化に切り替える場合はアンペア数を大きくする必要があり、その際「従量電灯B」から「従量電灯C」への契約変更が求められる場合があります。アンペア数と電気代の関係や、年に一回しか変更できないルールなども踏まえ、慎重に判断しましょう。

アンペア数を見直す際には、料金プランの変更もあわせて検討することをおすすめします。電力会社によって料金体系は異なるため、自分のライフスタイルに合ったプラン選びが重要です。

idemitsuでんきの「Sプラン」は、電気の使用量に応じて電気料金がおトクになるプランです。オール電化住宅向けのプランやガソリン車・電気自動車向けのオプションもあり、ライフスタイルに合わせて選択できます。

現在の電気料金との違いを知りたい方は、5分ほどのシミュレーションで簡単に算出することが可能です。電気料金の負担を軽減したいなら、まずidemitsuでんきの料金シミュレーションで、どれだけおトクになるか調べてみてはいかがでしょうか。