EV(電気自動車)のメリットは?注意点も合わせて紹介

環境負荷への低減や経済的なメリットを両立できることから、電気自動車(EV)が注目されています。ガソリン価格の上昇や地球温暖化といった背景もあり、EVへの関心は年々高まっており、購入を検討する方が増えてきました。

本記事では、EVを導入することで得られる具体的なメリットについて、データを交えながら詳しく解説します。また、注意点もご紹介していますので、購入を検討している方はぜひ参考にしてください。

EV(電気自動車)のメリット

EVには、経済面から環境面までさまざまな魅力があります。EVの主なメリットは、以下の通りです。

- ガソリン車より燃料代が低い

- 補助金・減税が受けられる

- 維持費が安く済む

- 振動が少なく運転が快適

- 最新のデジタル装備が使える

- ガソリンスタンドへ行く手間が省ける

- 災害時に非常電源として使用できる

- 環境負荷が少ない

ここでは、上記のメリットについて、具体的な数値やデータを交えながら詳しく解説します。

ガソリン車より燃料代が低い

EVの大きなメリットの一つは、ガソリン車に比べて日々の燃料代が抑えられる点です。具体的に、1カ月の走行距離を362kmと仮定して、電気代とガソリン代を比較してみましょう。

| 条件 | 電気自動車(EV) | ガソリン車 |

|---|---|---|

| 1カ月の走行距離数 | 362km | |

| 電費・燃費 | 7.5km/kWh | 15.0km/L |

| 電気代 | 31円/kWh | - |

| ガソリン代 | - | 174.2円/L |

※電気代は、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が定める電気代の単価を記載

※ガソリン代は、令和7年7月2日発表「石油製品価格調査の結果」をもとに記載

まず、EVの場合、電費が0.124kWh/km*、電気代は31円/kWhとします。この条件で1カ月362km走行すると、以下のように1,395円ほどの電気代で済む計算です。

*WLTCモード(「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード)での国土交通省審査値

| 必要な電力量 = 362km ÷0.124kWh/km ≒ 45kWh 月間電気代 = 45kWh × 31円 ≒ 1,395円 |

一方、ガソリン車では燃費を15.0km/L、ガソリン価格を174.2円/Lとして計算してみましょう。この場合、同じ距離を走行すると、ガソリン代は4,203円ほどかかることになります。

| ・必要なガソリン量 = 362km ÷ 15.0km/L ≒ 24.13L ・月間ガソリン代 = 24.13L × 174.2円 ≒ 4,203円 |

このように比較すると、月々の燃料代はEVの方が約3,000円も安く抑えられます。走行距離が増えれば、その差額はさらに大きくなり、長期的に家計に大きなメリットをもたらすといえるでしょう。

補助金・減税が受けられる

EVの導入には、各種の補助金や減税制度を活用できる点も大きな魅力です。まず、国が実施している経済産業省の「CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金)」を活用すると、最大90万円の補助を受けられる場合があります。

また、地方自治体によっては独自の補助金制度が整備されていることもあり、国の補助金と併用することで、さらに負担を減らすことが可能です。例えば、東京都江東区では「次世代自動車用の地球温暖化防止設備購入助成事業」として、EV購入者に対して一律10万円の補助金が支給されています。

さらに、税制面でも優遇措置が設けられています。通常、車を購入すると「環境性能割」が取得価格に対して最大3%課税されますが、EVではこの税が非課税となります。

さらに、車検時の重量税についても、初回は100%の減税、その後は75%ほどの減税が適用されます。これらの制度を活用することで、EVの購入と維持にかかるコストを大幅に抑えることが可能です。

維持費が安く済む

EVはガソリン車と比べて維持費を抑えやすい点もメリットの一つです。最大の理由は、部品の消耗や交換が少なく済む点にあります。

ガソリン車では、定期点検や車検ごとにエンジンオイルの交換が必要です。これは、エンジン内部の潤滑を保つために欠かせない作業ですが、EVにはガソリンを燃焼させるエンジンが搭載されていません。そのため、エンジンオイルの交換自体が不要となります。

ただし、EVでも減速機構(トランスミッションなど)にはオイルが使用されているため、完全にオイル交換が不要になるわけではありません。それでも、ガソリン車に比べれば交換頻度やコストは大幅に軽減され、長期的に見ると維持費の負担が小さくなる傾向にあります。

また、車検でよくあるブレーキパッドの交換頻度も、EVの方が少なくて済みます。EVはアクセルを離すと発電し、発電の力によってタイヤの回転に抵抗し、スピードを落とす仕組みです。そのため、ガソリン車のようなブレーキパッドを押し付けて減速する頻度が減り、ブレーキパッドやローターの摩耗を抑えることが可能です。

振動が少なく運転が快適

ガソリン車と比較して、EVは走行中の振動が少なく、快適なドライブが楽しめる点もメリットといえます。ガソリン車では十分な加速力を得るためにエンジンの回転数を上げる必要があり、その分エンジン音や振動が車内に伝わりやすくなります。特に加速時などは、振動や騒音によって乗り心地が悪く感じられることもあるでしょう。

一方、EVはバッテリーとモーターによって駆動する仕組みのため、アクセルを踏んだ瞬間から最大トルク(モーターが発揮できる最大の回転力)を発揮し、力強い走りが可能です。低回転でも力強く加速でき、エンジン音が発生しないため、走行音や振動が少なくなります。

これにより、車内・車外ともに静かな走行が実現し、小さなお子さまがいるご家庭などでも、安心して走行できます。運転時のストレスも軽減され、長距離ドライブでも快適さを実感できるでしょう。

最新のデジタル装備が使える

EVは今後、価格や性能に加え、搭載されるデジタル機能も大きく変化していくと考えられています。2025年現在、日本では国・自治体・自動車メーカー・関連企業が一体となってEVの普及に取り組んでおり、自動車業界は「100年に一度の変革期」とも呼ばれる大きな転換期を迎えています。

このような状況下で、EVは車載ソフトの無線アップデート(OTA)やバッテリー管理システムなどデジタル機能を搭載し、最新の技術を活用した「ガジェットのように進化していく感覚」を楽しめるモデルが登場しています。

- 最先端の運転支援

- OTAアップデート(無線で最新ソフトを適用)

- EV専用の走行・充電管理アプリ

今後も、個性的で多様なデジタル装備を持つEVが続々と登場していく可能性があり、、ユーザーの選択肢はますます広がっていくでしょう。単なる移動手段としてだけでなく、最新技術を体感できる楽しさもEVの大きな魅力の一つです。

ガソリンスタンドへ行く手間が省ける

EVの充電が自宅でできるようになると、ガソリンスタンドへ行く時間も不要になります。

ガソリン車の給油には必ず出かける必要がありますが、自宅に充電設備を設置することで、こうした時間や燃料費を削減できます。特に、夜間に寝ている間に充電しておけば、翌朝には満充電の状態で出発でき、利便性が大きく向上するでしょう。

さらに、自宅にソーラーパネルを設置して自家発電している場合は、余った発電を使うことで、電気代を抑えながらEVを充電することが可能です。

災害時に非常電源として使用できる

EVは、災害時の非常用電源としても活用できます。多くのEVは「非常時給電システム」を搭載しており、AC100V電源として、最大1500Wの非常電源として利用することが可能です。

EVの非常電源としての使用方法は、大きく次の2通りです。

- 車内のコンセントを使用する

- 急速充電口に特定機器をつける

なお、EVの車種によっては、車内にコンセントがない場合もあります。その場合、急速充電口に取り付ける機器として、外部給電器(V12L)または充放電機器(V2H)を準備しておく必要があります。

普段は通勤や買い物に活用し、非常時には家族のライフラインを守るといった多用途性も、EVの魅力といえるでしょう。

環境負荷が少ない

EVは電気で走行するため、環境への負荷が少ないこともメリットです。

ガソリン車が出す排気ガスには、地球温暖化に直結する二酸化炭素(CO2)や、酸性雨の原因となる窒素酸化物(NOx)や炭化水素(HC)が含まれています。これらは大気汚染や健康被害の原因にもなるため、環境だけでなく人の健康にも悪影響を及ぼします。

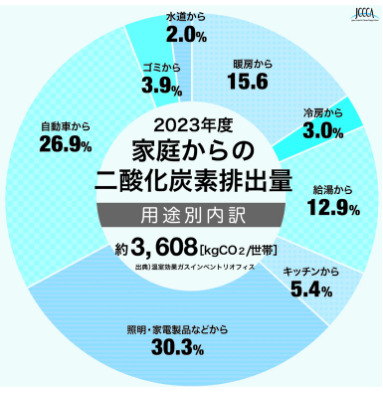

家庭から排出される二酸化炭素量の多くは、実は家電と自動車の使用によるものです。全国地球温暖化防止活動推進センターが公開しているデータによると、自動車の排出量は、家庭部門の中でも大きな割合を占めていることがわかっています。

画像出典:全国地球温暖化防止活動推進センター「家庭からの二酸化炭素排出量(世帯当たり、用途別)」

ガソリン車からEVへ切り変えることで、1世帯あたりの二酸化炭素排出量を約4分の1まで削減できると試算されています。これにより、地球温暖化防止に大きく貢献できるでしょう。

EV(電気自動車)に注意点はある?

環境への配慮や経済性で注目されるEV(電気自動車)ですが、実際にはいくつかの注意点も存在します。購入を検討する際は、これらのポイントも踏まえて判断することが大切です。

EVの主な注意点は、以下の通りです。

- EV購入前に補助金を受け取れない

- 車種に限りがあり、車両価格が高額

- バッテリー交換が高額

- 中古車市場が成熟していない

- 充電できる場所が少ない

EVを購入する際、国と自治体から補助金を活用できますが、実際に受け取れるのは購入後の申請が承認されたあとです。つまり、EV購入時には補助金を含まない全額を一旦自己負担する必要があります。

また、各自動車メーカーがEVを発売していますが、ラインナップはまだガソリン車ほど充実していません。

さらに、EVのバッテリーの劣化にも注意が必要です。EVのバッテリーには約8年間のメーカー保証が付いている場合が一般的ですが、保証終了後、交換する場合には、バッテリー本体と工賃を合わせて数十万円にのぼり、車の維持費としては大きな負担となり得ます。こうしたコスト面を考慮し、バッテリーの劣化が進むと車の買い替えを検討する人も少なくありません。

充電環境についても、現状では課題が残っています。確かに商業施設や高速道路のSA・PA、宿泊施設など、外出先でも充電施設が多くありますが、ガソリンスタンドのように全国各地にあるわけではありません。特に地方部や山間部では充電スポットは限られており、計画的に移動しなければ充電に困るケースもあります。

そのため、自宅に充電設備を設置しておくことや、事前に充電スポットを確認しておくことが、より安心してEVを利用するためには重要といえるでしょう。

EV(電気自動車)を自宅で充電するならidemitsuでんき

EV(電気自動車)は、ガソリン車に比べてランニングコストが安く、振動が少ない快適な走行ができる上に、災害時の非常用電源としても活用できるなど、多くのメリットがあります。また、国や自治体からの補助金制度も充実しており、世界的に進む脱炭素社会の実現に向けてもEVは期待が大きいといえるでしょう。

一方で、EVには充電施設の数がまだ十分ではないといったデメリットもありますが、自宅での充電環境を整えるなど事前に準備することで快適なEVライフが可能です。

とはいえ、電気代の高騰が続く中で、「自宅でEVを充電すると電気代が高くなるのでは?」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。そこで注目したいのが、電力会社の見直しです。

電気代の負担を軽減したい方には、idemitsuでんきがおすすめです。idemitsuでんきは、電気料金が地域の電力会社と比較して安価であることに加え、EVユーザー限定で「クルマ特割 EVコース」が利用でき、年間2.400円の電気料金の値引きが受けられます。さらにお得にEVの充電ができるEV充電タイムも設けています。

「EV充電タイム」では、指定された時間帯にEVを充電するだけでポイントがもらえます。EV充電タイムで貯めたポイントは、家計の負担を軽減することにもつながります。これからEVの購入や自宅充電を検討している方は、ぜひidemitsuでんきのプランを検討してみてください。