ガソリンが値上げしている理由は?今後の予測をわかりやすく解説

昨今、ガソリン価格の値上がりが続き、家計や事業への影響が深刻化しています。特に日常的に車を利用するご家庭や、通勤・営業・配送などに車両を使用する会社員・事業主の方にとっては、ガソリン代の負担が大きいでしょう。

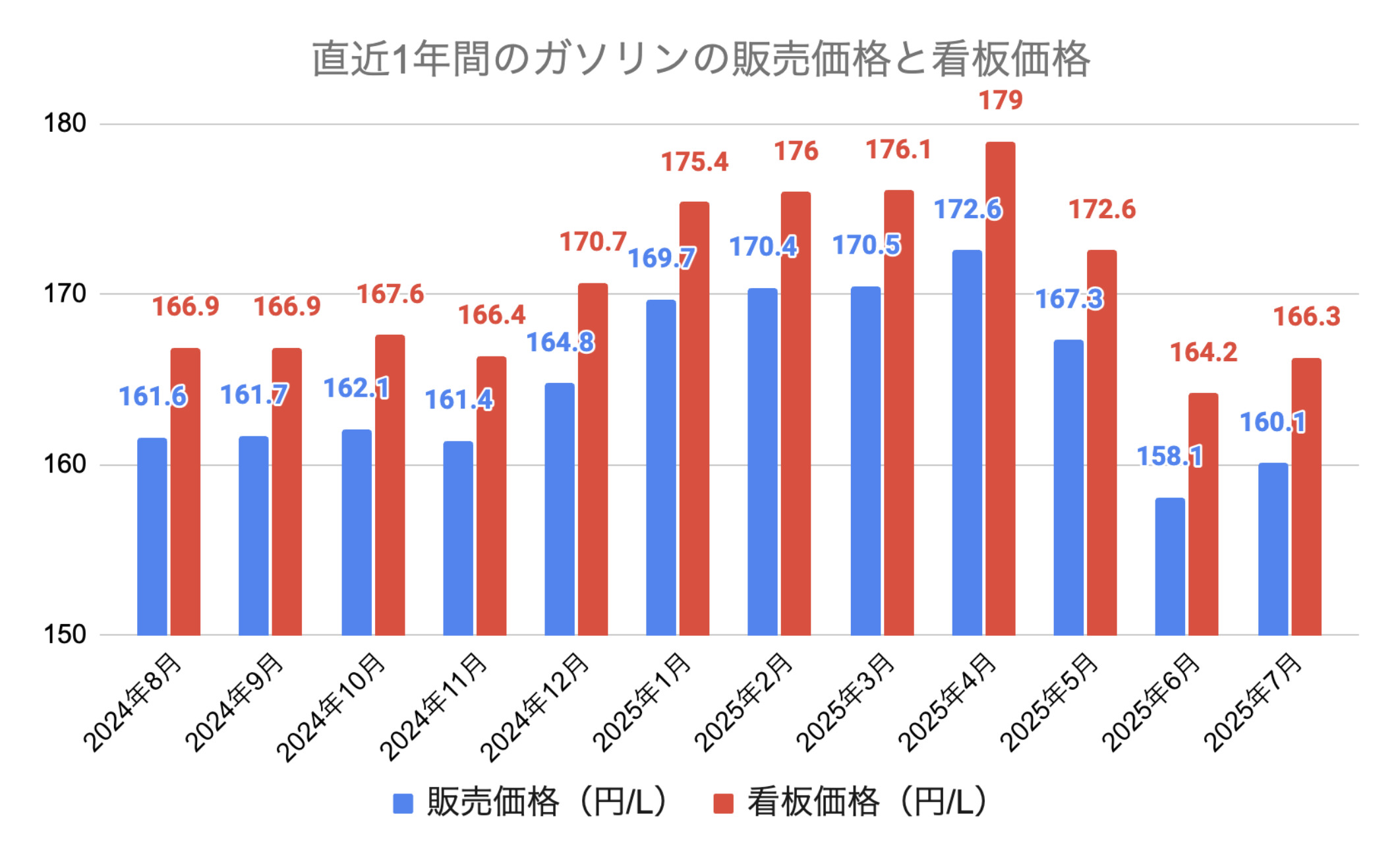

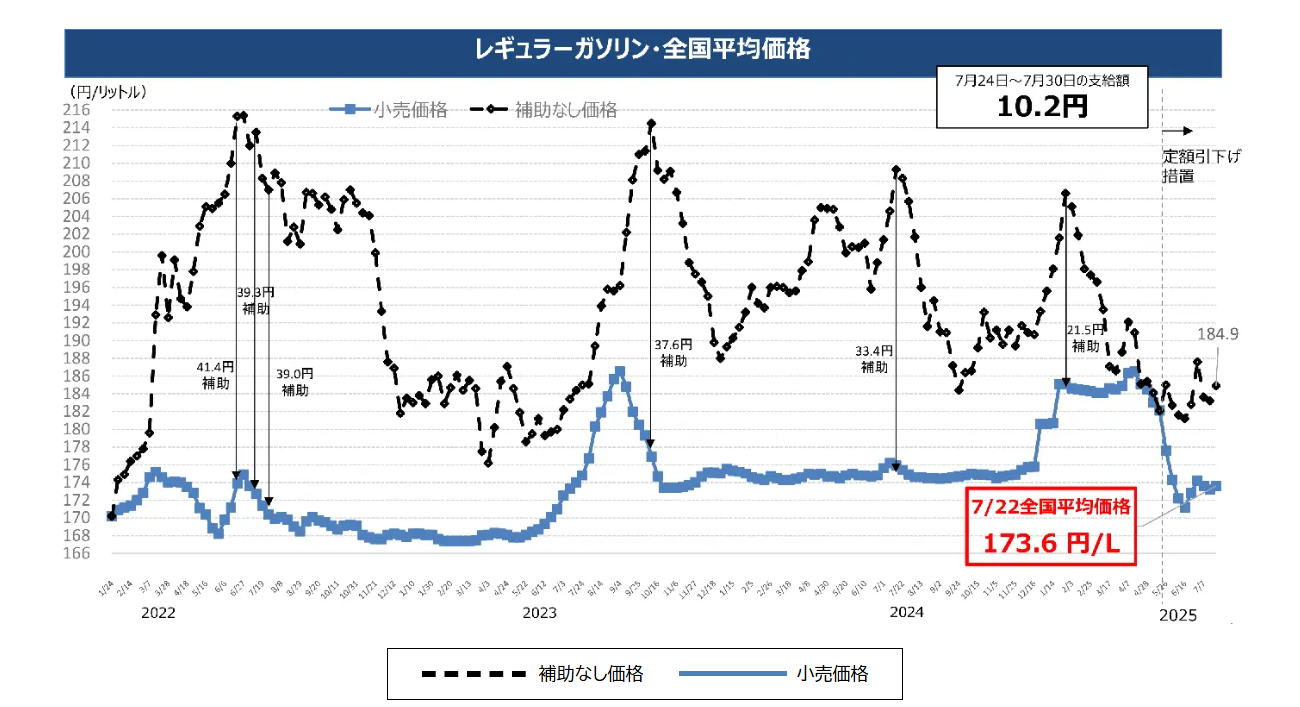

2025年8月時点で、ガソリン価格の直近1年間の動きは以下のように推移しています。

データからは、2024年後半~2025年前半にかけて、ガソリン価格の上昇傾向が続いていることがわかります。家計や事業への負担が増える中で、今後の対策を考えるためにも、まずは「なぜ値上げが起きているのか」をしっかり理解しておくことが大切です。

この記事では、ガソリン価格が値上げされている理由と、これからの見通しについてわかりやすく解説します。

ガソリンが値上げしている理由は?

日々の給油の際に、「前より高くなった」と感じる背景には、複数の要因が関係しています。ガソリンが値上げしている主な理由は、以下の通りです。

- 円安による影響

- 原油の需要が高まっている

- 産油地の治安や自然災害の影響

- 補助金縮小や政府支援の段階的解除

- 国内の卸売価格や輸送コストの上昇

ここでは、専門用語をわかりやすく説明しながら、ガソリンの値上げが続く主な理由と仕組みを解説します。

円安による影響

日本で使われる原油は、100%海外からの輸入に頼っています。ガソリンはこの原油を国内の製油所で精製して作られるため、原油を購入する際の「為替レート(円とドルの交換比率)」がそのままコストに響きます。

例えば、同じ1ドルの商品を輸入するとしても、為替が1ドル=100円のときは100円で済みますが、1ドル=150円に円安が進むと、同じものでも150円支払う必要があり、実質50円分コストが増えます。これが円安の基本的な仕組みです。

このため、原油をほぼ全面的に輸入する日本では、円安になるほど原油の仕入れ価格が上がり、結果としてガソリン価格の上昇につながってしまいます。

原油そのものの国際価格は、2008年に最高値を記録しましたが、現在は記録的な円安が続いていることも重なり、円建て(日本円で見た)の負担感が一段と強く出やすい状況です。

つまり、「原油価格の上昇」+「為替(円安)」という二つの要因が重なると、ガソリン代が高くなりやすいといえます。

原油の需要が高まっている

原油の需要は、世界各国の景気と密接に結びついています。2020年のコロナ禍で経済活動が落ち込み、移動や物流が減ったことで一時的に需要は弱まりましたが、その後は各国の経済回復とともに持ち直し、原油の需要は急速に回復しました。世界的に需要が戻ると、原油の国際価格は上がりやすくなります。

ただし、原油価格は単純に「需要が多い=上がる、少ない=下がる」という条件だけで決まるわけではありません。ここで重要な役割を果たしているのが、OPEC(石油輸出国機構)です。OPECは産油国が集まった組織であり、原油価格を安定させるために、生産量(出荷できる量)の目安を話し合い、必要に応じて増産・減産を行います。

原油は「化石燃料」と呼ばれる将来に限りのある資源で、無尽蔵に採れるわけではありません。また、世界的な動きとして、化石燃料への依存から再生可能エネルギーへの転換が進められており、太陽光や風力エネルギーなどに注目が集まっています。

こうした流れの中で一時的に需要が高まる局面があっても、OPECが原油の生産量を上げないのは、需要と供給のバランスを調整することで、価格の急激な下落を避け、安定した市場を維持するためです。

結果として、景気回復による需要増と、OPECの減産・調整という二つの力が働き、ガソリン代が上がりやすい状況が続いているといえるでしょう。

産油地の治安や自然災害の影響

原油価格は、世界経済の動きや需要と供給のバランスだけでなく、産油地の治安や自然災害の影響も大きく受けます。原油は限られた地域で生産されており、その地域で紛争や政治的混乱、災害が発生すると、生産や輸送が滞り、供給量が減少します。その結果、世界的に原油価格が上がりやすくなります。

主な産油国と2021年の生産量は、以下の通りです。

(単位:1,000@バレル/日量)

| 産油国 | 2021年における生産量 |

|---|---|

| アメリカ | 16,585 |

| サウジアラビア | 10,954 |

| ロシア | 10,944 |

| カナダ | 5,429 |

| イラク | 4,102 |

| 中国 | 3,994 |

| アラブ首長国連邦 | 3,668 |

| イラン | 3,620 |

| ブラジル | 2,987 |

| クウェート | 2,741 |

これらの国々では、近年以下のような出来事が価格に影響しました。

- ロシアのウクライナ侵攻

- イラクとイスラエルの中東情勢の悪化

- 米国のハリケーンによる生産施設被害

実際、過去にも地政学的リスクが大きく価格を押し上げた例があります。1973年の第一次オイルショックではOPEC加盟6カ国が石油価格を4倍に、1978年の第二次オイルショックでも約2倍に引き上げました。

このように、産油地の不安定な状況や災害は、世界の原油市場に直結し、ガソリン価格にも大きな影響を与えるのです。

補助金縮小や政府支援の段階的解除

日本政府は、原油価格の高騰が生活や経済に深刻な影響を与えることを懸念し、ガソリン価格を抑えるための補助金制度を導入してきました。これは、ガソリンスタンドなどが仕入れた燃料の一部を国が負担することで、消費者が支払う価格を下げる仕組みです。

ガソリンの全国平均価格の推移は、以下の通りです。

画像引用:経済産業省 資源エネルギー庁

経済産業省 資源エネルギー庁のデータによると、2022年6月には1Lあたり41.4円だったガソリン補助額が、2025年2月には21.5円まで縮小されています。2025年5月22日からは、新たな燃料油価格支援策として、ガソリン・軽油では、1Lあたり定額10円の値引きへと移行しました。

補助額が縮小すると、当然ながら小売価格は補助なし価格に近づき、家計や燃料コストへの負担が大きくなります。

国内の卸売価格や輸送コストの上昇

ガソリンの小売価格は、大きく分けて次の3つの要素で構成されています。

- 原料コスト

- 精製・流通コスト

- 税金

ガソリンの原料となる原油は日本では産出できないため、すべて輸入に頼っています。為替レートが円安に傾くと、原油価格の仕入れに必要な日本円が増え、輸入コストが上昇します。さらに、原油価格が高くなると、その原油をガソリンに精製するための燃料費用や、ガソリンスタンドへ輸送するための燃料費用も増えてしまいます。

加えて、私たちがガソリンを購入する際に支払う金額の約40%は税金です。仮にガソリンが1Lあたり82円であっても、そこに約70円の税金が上乗せされ、最終的には152円程度の販売価格になります。

このように、原料・流通・税金のどれか一つでもコストが上がるとガソリンの小売価格に影響し、価格高騰が長引く要因となるのです。

ガソリンの値上げはいつまで続くの?

現在のガソリン価格高騰が長期的に続く可能性は高いとは言えません。国際エネルギー機関(IEA)では、原油需要は、2030年頃まで緩やかに増加し、2050年にかけて需要が減少または鈍化する可能性が高いと予測しています。

これは、世界的に脱炭素社会を目指す動きが加速しており、2030年を目途に石油やガソリンといった化石燃料から、電気・水素などのクリーンエネルギーへのシフトが行われると考えられているためです。

需要が落ち着き、供給量が十分あれば、ガソリン価格の下落が期待できるでしょう。但し、供給量はOPECや主要原油国の政治的影響などを受けることから、需要の減少が必ずしも価格の低下に繋がらないこともあります。

また、国内での税制面での動きも注目ポイントです。ガソリン税は「本則税率」と「暫定税率」の二重構造になっており、もともとは本則税率のみでしたが、道路整備の財源不足を理由に、臨時的な税金として暫定税率が上乗せされました。

2010年4月に暫定税率は一度撤廃されたものの、同額の特例税率が新たに設定され、結果的に現在も1Lあたり25.1円の税金が上乗せされています。

この仕組みについては、「二重に税金を取られている」「税収が一般財源に充てられている」といった理由から、撤廃を求める声が高まっています。

こうした議論が続く中、2025年5月22日からは暫定税率の扱いが決まるまでの間、新たな燃料油価格支援策が導入され、ガソリンと軽油については1Lあたり10円の値引きが行われています。もし将来的に暫定税率が完全に撤廃されれば、単純計算で現在より15円/L程度安くなる可能性もあります。

出光の給油値引きでガソリン代を節約!

近年のガソリン代の値上がりは、多くの家庭や事業者に大きな影響を与えています。長期的には原油需要の減少によりガソリン価格の低下が期待されますが、当面は、円安による輸入コストの増加や世界的な原油需要の変動、地政学リスクなど、さまざまな要因があるため、引き続き高止まりする可能性があります。

日々のガソリン代の負担を少しでも軽くしたい方におすすめなのが、「idemitsuでんき」です。自宅の電気をidemitsuでんきに切り替えると、ガソリン代が1Lあたり2円割引されるクルマ特割が利用できます。

さらに、電気料金も割安に設定されているため、ガソリン代だけでなく電気代の節約にもつながることが大きなメリットです。特に、出光のサービスステーションapollostationを普段から利用している方や、生活費を見直したいと考えている方におすすめの電力プランです。出光のアプリ「Drive On」やクレジットカード「apollostation card」と併用すると給油がさらにおトクになります。idemitsuでんきのクルマ特割を活用し、上手に節約してみませんか。