電気代の燃料費調整額とは?料金に影響する仕組みを詳しく解説

電気料金の明細書には、「燃料費調整額」という項目が記載されています。これは電気代の増減に大きく影響する重要な要素であり、燃料価格の変動や為替レートの影響を受けて毎月金額が変わるため、電気代が高くなったり安くなったりする要因の一つです。

燃料費調整額の電気代への影響や、計算方法を理解しておくことが大切です。

本記事では、主に地域の電力会社が自由化以前から導入している燃料費調整額の仕組みや計算方法について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

電気代の燃料費調整額とは

燃料費調整額とは、電気料金の構成要素の一つです。毎月の電気料金の明細に含まれており、電力プランで定める「基本料金」や「電力量料金」とは別に、加算または減算されます。

「1kWhあたり○円」で算出され、火力発電に使われる化石燃料の価格変動に応じて、毎月電気料金を調整する仕組みです。燃料費調整額は、燃料が高くなれば上がり、安くなれば下がります。

燃料費調整額の目的

燃料費調整額は、燃料価格の変動分を電気代に反映するために導入されました。

発電に使用する燃料の価格は、原油やLNG(液化天然ガス)、石炭などの輸入価格によって常に変動しています。しかし、こうした変動があるたびに電力プランの料金体系そのものを変更するのは現実的ではありません。頻繁に料金体系が変わると、利用者にとっても分かりにくく、混乱を招く恐れがあります。

一方で、燃料価格が上昇しても料金体系が据え置きのままでは、電力会社の経営に大きな負担がかかってしまいます。そこで、電力会社の経営を安定させつつ、燃料価格の変動に柔軟に対応する目的で1996年に導入されたのが「燃料費調整制度」です。

この制度によって、電力プランの料金体系を変えることなく、燃料価格の変動分だけを燃料費調整額として電気代に上乗せしたり差し引いたりすることが可能となりました。

燃料費調整額が変動する要因

燃料費調整額は、主に以下の燃料価格の変動を要因として、一定期間ごとに見直されています。

- 原油価格

- LNG(液化天然ガス)価格

- 石炭価格

これらの燃料は国際市場で取引されており、世界的な需給バランスや地政学的なリスクによって大きく価格が変動することがあります。

また、日本はこれらの燃料の多くを海外からの輸入に頼っているため、円安や円高など為替レートの影響も無視できません。円安になると輸入コストが上がり、燃料費調整額が増加しやすくなります。逆に円高になれば輸入コストが下がり、燃料費調整額も抑えられる可能性があるでしょう。

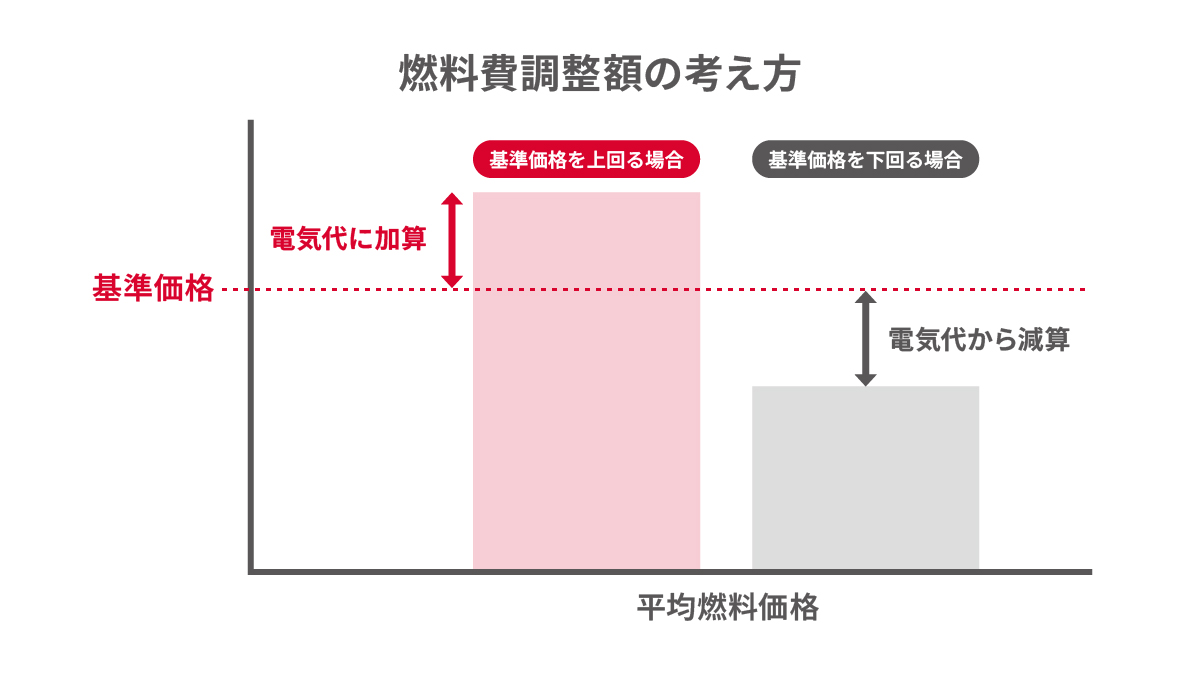

燃料費調整額は、燃料費が事前に定めた基準よりも低くなると電気代から差し引かれ、逆に基準よりも高くなると電気代に加算される仕組みとなっています。

燃料費調整額が電気料金に反映されるまでの流れ

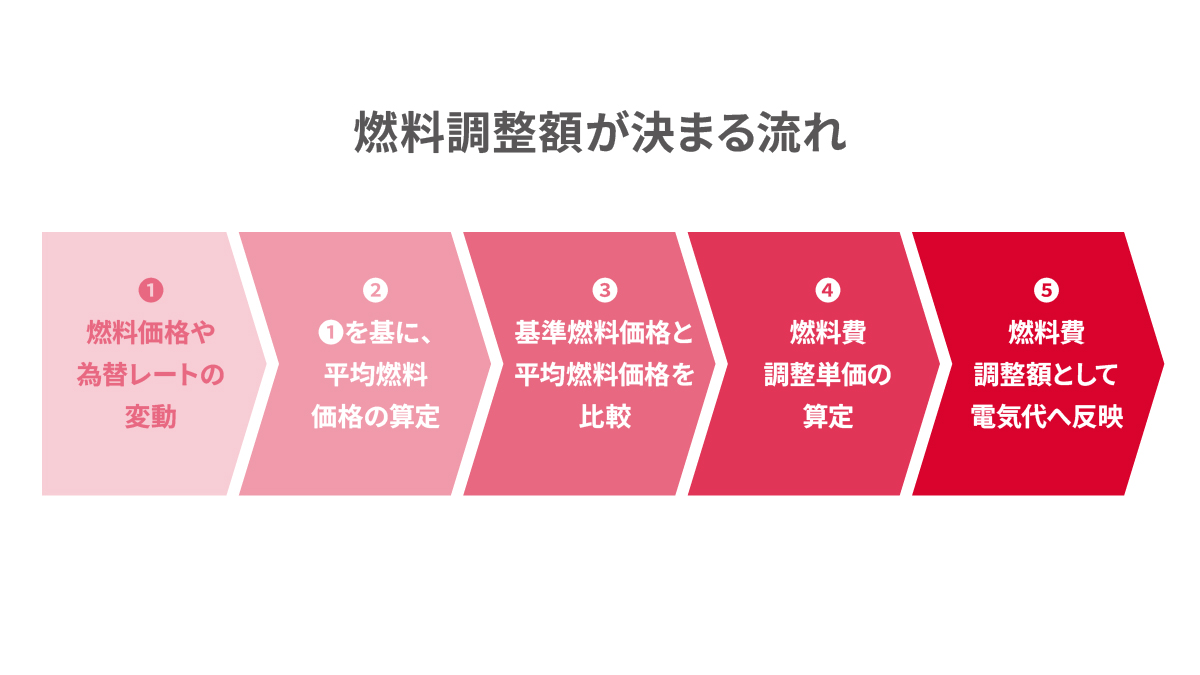

燃料費調整額が電気料金に反映されるまでの一般的な流れは、以下の通りです。

- 燃料価格や為替レートの変動

- 1を基に、平均燃料価格の算定

- 基準燃料価格と平均燃料価格を比較

- 燃料費調整単価の算定

- 燃料費調整額として電気代へ反映

まず、一定期間(3カ月間)の燃料価格と為替レートの平均を算出し、これを平均燃料価格とします。次に、あらかじめ設定されている基準燃料価格と平均燃料価格を比較し、その差額をもとに燃料費調整単価が計算されます。そして、算出された燃料費調整単価が、最終的に電気料金に加算または減算されて反映されるのです。

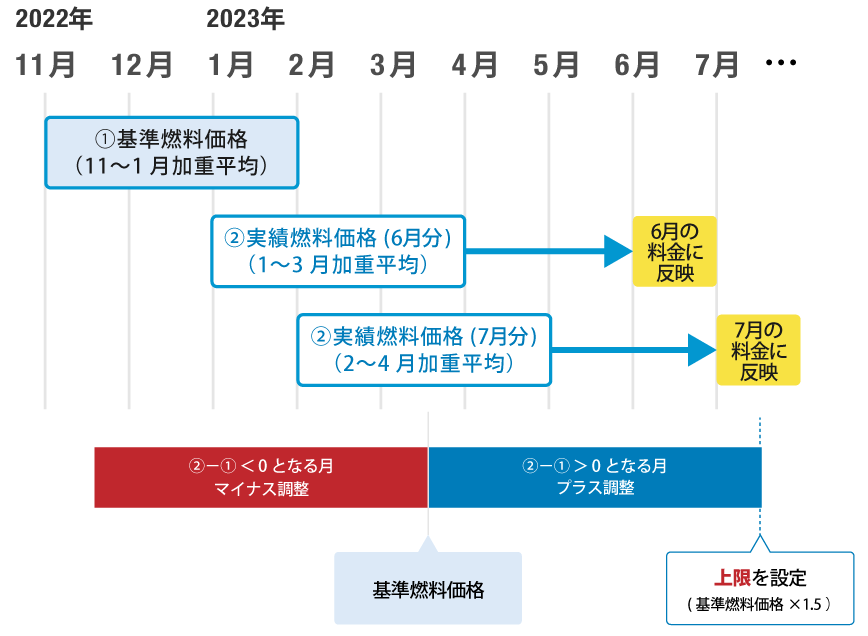

なお、短期的な変動の影響を和らげるために、上述の通り3カ月間の平均価格をもとに毎月計算され、2カ月後の電気代に反映されます。

そのため、燃料価格の変動が電気料金に反映されるまで、一定のタイムラグが発生します。具体的には、以下のような流れです。

この仕組みにより、例えば2~4月の燃料価格や為替レートの変動は、7月の電気代に反映されます。こうした流れを理解しておくことで、電気代の変動を予測しやすくなるでしょう。

燃料費調整額の計算方法

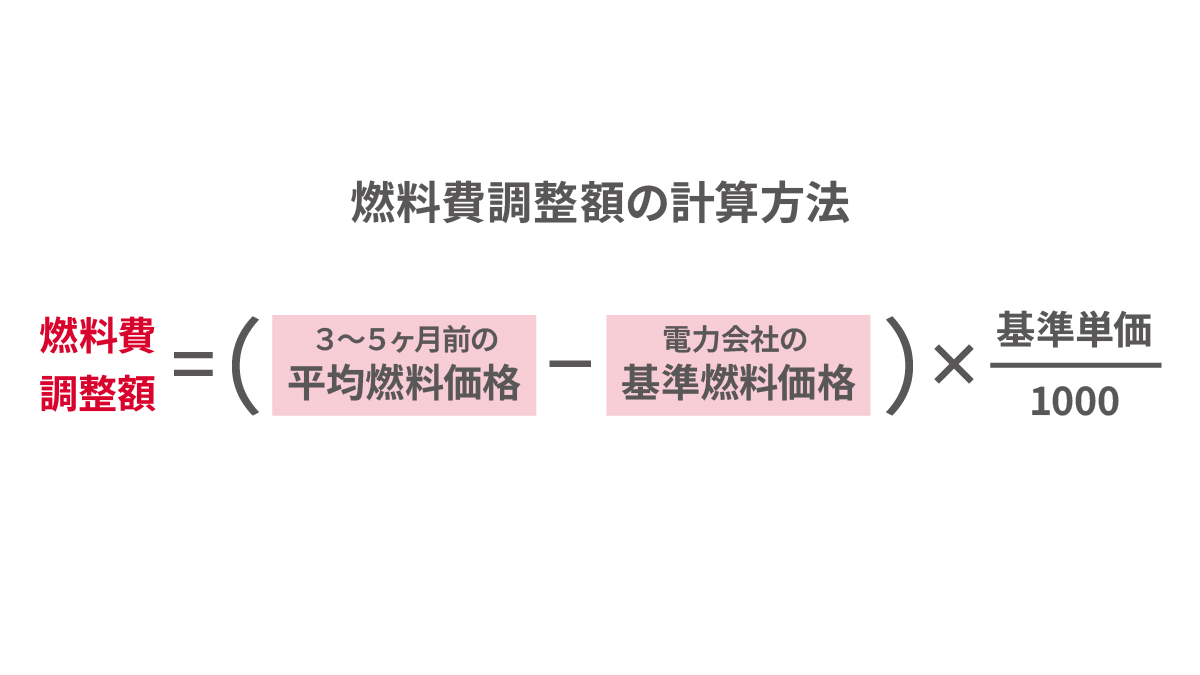

燃料費調整額は電気料金における重要な要素であり、以下の計算式によって算出されます。

| 燃料費調整額=燃料費調整単価×使用電力量(kWh) |

この計算に用いられる「燃料費調整単価」は、以下のように算出されています。

燃料費調整額の詳しい計算方法は、以下の通りです。

①基準燃料価格を決める

基準燃料価格とは、各電力会社が過去の取引実績をもとに想定した平均燃料価格です。簡単にいうと、「過去に平均してこのくらいの価格で燃料を調達していた」という水準が基準となります。

具体的には、電力会社が料金改定を行った際の直近3カ月間における「原油・LNG(液化天然ガス)・石炭」の貿易統計価格の平均値をもとに算出されます。

さらに、電力会社ごとの火力発電に占める燃料構成比(原油・LNG・石炭の割合)も考慮して計算されます。なお、電力会社によって燃料の構成比が異なりますが、新電力の多くは、比較しやすさを優先して地域の電力会社と同じ決定方法を採用しています。

②実際の燃料価格(平均燃料価格)を調べる

平均燃料価格とは、実際の燃料価格の最近の水準を表すもので、燃料費調整額を算出するための重要なデータです。これは毎月、3~5カ月前の貿易統計価格の加重平均値をもとに算出されます。

平均燃料価格は基準燃料価格とは異なり、輸入価格の状況に応じて毎月変動します。

③平均燃料価格と基準燃料価格を比較する

次に、算出した平均燃料価格と基準燃料価格を比較します。平均燃料価格が基準燃料価格を上回った場合は燃料費調整単価がプラスに、逆に平均燃料価格が下回るとマイナスに調整されます。

④基準単価を反映する

最後に、「基準単価」を反映して実際の燃料費調整単価を算出します。基準単価とは、平均燃料価格が1,000円/klに対して変動した場合、1kWhあたりに何円変動するかを表す値です。この単価は、電力会社ごとに異なります。

なお、基準単価の計算式は、「火力発電における燃料消費量÷販売電力量(kWh)」です。

以上の流れにより、燃料費調整額が計算され、毎月の電気料金に反映されています。

具体的な計算例

ここからは、具体的な数字を用いた燃料費調整額の計算例をみていきましょう。

仮に、以下のような数値が設定されているとします。

- 平均燃料価格:55,000円/kl

- 基準燃料価格:50,000円/kl

- 基準単価:0.22円/kWh

まず、燃料費調整単価を計算します。計算式は以下の通りです。

| (平均燃料価格 − 基準燃料価格) ÷ 1,000 × 基準単価 =(55,000 − 50,000)÷ 1,000 × 0.22 = 5 × 0.22 = 1.10円/kWh |

つまり、この月の燃料費調整単価は、「1kWhあたり1.10円の上乗せ」となります

次に、実際の電気使用量をあてはめてみましょう。例えば、1カ月に300kWhの電気を使用した場合の燃料費調整額は、以下の通りです。

| 300kWh × 1.10円 = 330円 |

この計算結果から、この月の電気代には「+330円」が燃料費調整額として加算されることになります。

このように、燃料価格の変動は毎月の電気代に影響するのです。

仮に原油価格が10%上昇すると、一般的な家庭では月額数百円から千円程度の負担増となる可能性があります。逆に、燃料価格が下落すれば、その分電気代も安くなることも想定されるでしょう。こうした計算の仕組みを理解しておくと、電気料金の変動要因を把握しやすくなります。

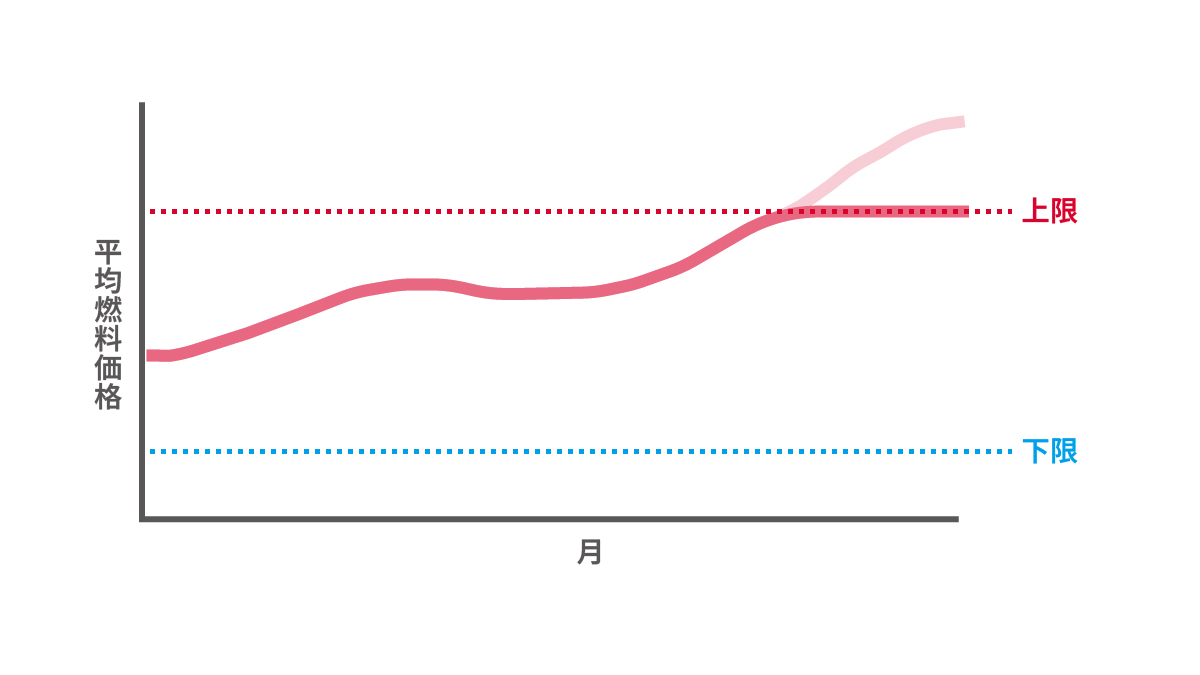

燃料費調整額には上限がある場合も

地域の電力会社が規制料金に適用する平均燃料価格には、「基準燃料価格の1.5倍まで」とする上限が設けられています。これは、電気代の急激な値上げによる企業や各家庭の負担を抑えるためです。

例えば、基準燃料価格が49,800円の場合、平均調整価格は1.5倍となる74,700円が上限です。燃料の高騰や円安による輸入価格の上昇があっても、上限を超えた平均調整価格は設定できません。

ただし、この上限設定は「規制料金プラン」の場合に適用される仕組みであり、「自由料金プラン」では電力会社ごとに平均燃料価格の上限設定の「あり・なし」が決められています。規制料金とは電力自由化前から提供されている一般的な料金プランで、料金の改定に国の許可が必要です。自由料金は、電力会社が自由に設計できるプランです。

電力会社やプランによっては燃料調整額そのものが設定されていない場合や、燃料調整額とは異なる調整額が設定されているケースもあるため、電気の契約をする際には、プランの内容や料金の構成についてよく確認しておくと良いでしょう。

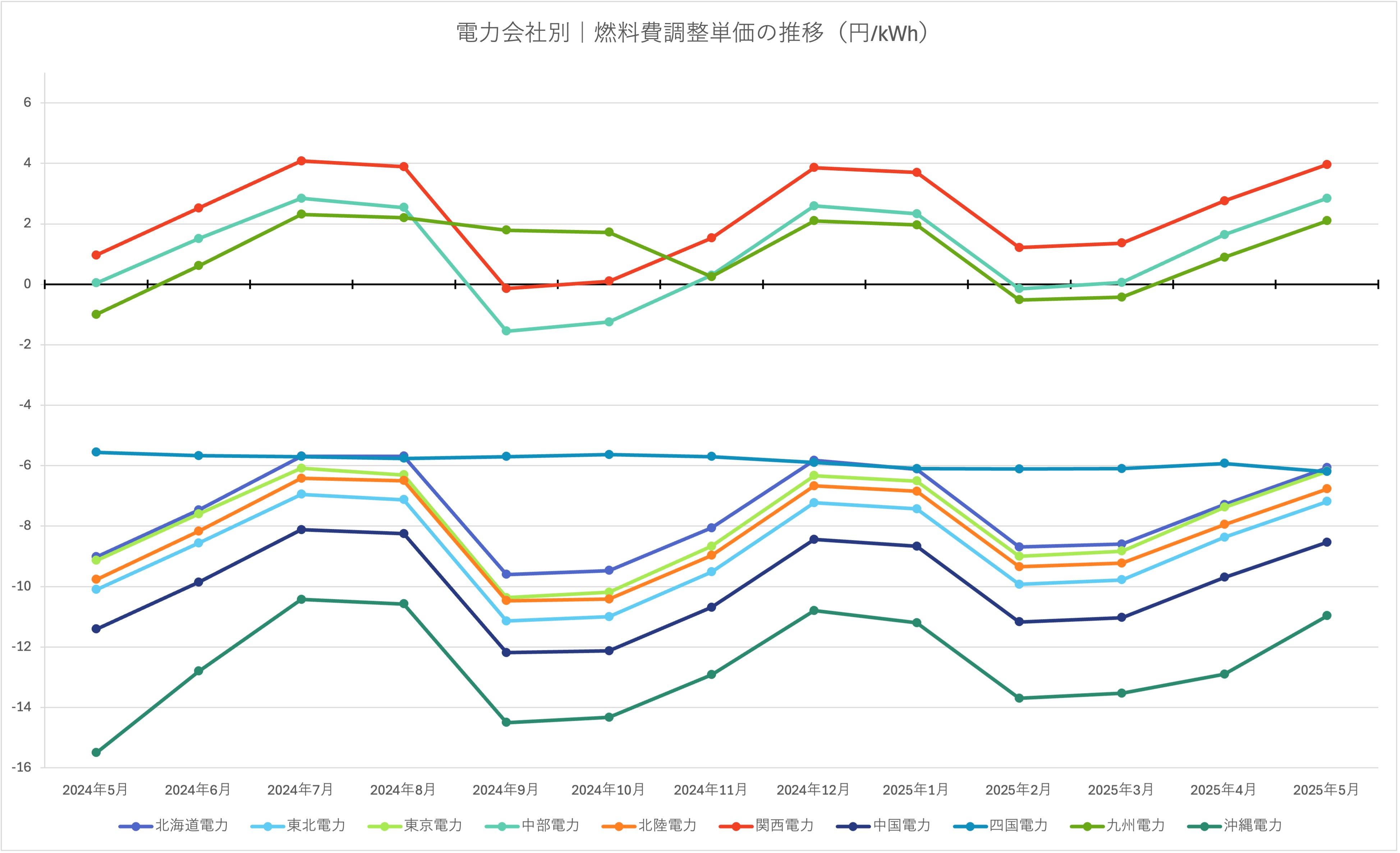

実際の燃料費調整単価はいくら?

燃料費調整単価は、電力会社や時期によって異なります。以下は、2024年5月~2025年5月までの、地域の電力会社における自由料金の燃料費調整単価の一覧です。

マイナスの数値が大きいほど、電気代から差し引かれる金額が多くなります。一方、プラスの数値は電気代に加算される金額です。

このように、燃料費調整単価は、地域の電力会社ごとに大きな違いが見られます。この違いは、前述した基準価格の設定値の違いや算定条件、基準燃料価格の改定時期の違いによるものです。

燃料費調整単価は、最終的に電気代に直接反映されることから、家計への影響も少なくありません。そのため、契約する電力会社や料金プランを慎重に選ぶことが大切です。

特に電力自由化以降は、多くの電力会社が独自の料金プランを提供しており、燃料費調整額の反映方法も異なる場合があります。地域の電力会社と同じ仕組みを採用しているケースや、その他の調整額を設定しているケースもありますので、電力会社の乗り換えを検討する際には確認しておきましょう。

電力会社の公式サイトや経済産業省の発表などを参考にしながら、自分に合った電力会社やプランを選ぶことで、電気代の節約にもつながるでしょう。

電気代の負担を軽減するならidemitsuでんき

電気代が毎月変動する理由には、使用した電力量の違いだけでなく、燃料費調整額の変動も関係しています。燃料費調整額は、原油やLNG、石炭といった燃料の価格変動や、円安・円高など為替レートの影響を受けて毎月変動します。そのため、世界情勢や市場の動向によっては、電気代に大きな影響が出ることもあります。

さらに、燃料費調整額を算定する「基準単価」や「平均燃料価格」は、電力会社ごとに定めることから、契約先によってに差が出ることがあります。

燃料調整費そのものは、外部要因が大きいためコントロールすることは難しい項目ですが、正しく理解し燃料調整費の影響に備えることが重要です。

また、このような状況のなかで、電気代の負担を軽減するためには、燃料調整費以外の項目を見直すことも有効です。idemitsuでんきでなら、料金体系が地域の電力会社より低く設定されています。

電気代の負担を軽減したいと考えている方は、一度idmeitsuでんきの電気料金シミュレーションをお試しください。